Ottobre 2020. In questo momento, più che in passato e più che altrove in Europa, la sfera lavorativa rappresenta l’epicentro delle paure, delle incertezze e, in parte, delle frustrazioni degli italiani.

Si tratta di uno stato d’animo che accomuna, in misura più o meno accentuata, la gran parte dei cittadini senza distinzioni troppo ampie rispetto al profilo sociale, economico e occupazionale, dal manager all’operaio, dall’impiegato full-time a

tempo indeterminato al precario, dai lavoratori più giovani a quelli ormai prossimi alla pensione.

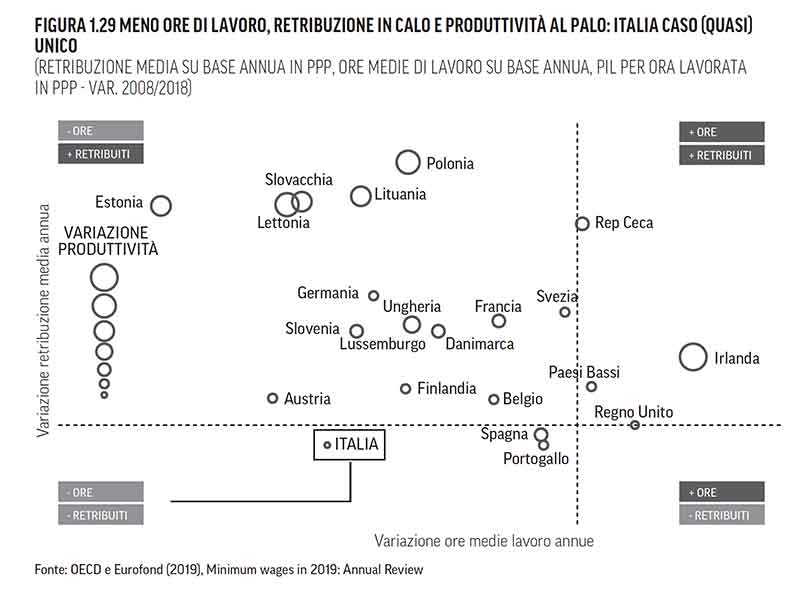

Questa inquietudine profonda è il risultato della combinazione di fattori diversi. Il primo riguarda il peso specifico decisamente elevato che il lavoro ha sui tempi della vita quotidiana degli italiani, il monte ore lavorativo medio è di 1.723 ore l’anno, in linea con il dato rilevato nei Paesi del Mediterraneo e dell’Est europeo, ma molto più alto che nel Nord Europa. Al surplus di tempo dedicato al lavoro non corrisponde tuttavia un miglior standard retributivo. Si lavora infatti di più ma si guadagna decisamente meno. A fronte dei circa 32mila euro annui di salario medio degli italiani, i tedeschi ne guadagnano 42mila, i francesi e gli inglesi 38mila e gli spagnoli 33mila.

Peraltro, tutti questi paesi evidenziano un monte ore lavorate nettamente più basso.

La relazione tra timing e retribuzione del lavoro in Italia si conferma inoltre critica anche in un’ottica di medio/lungo termine.

Il nostro Paese infatti costituisce un caso quasi unico in Europa avendo registrato nell’ultimo decennio una diminuzione sia del tempo di lavoro che delle retribuzioni annuali, mentre nella maggior parte dei paesi europei alla riduzione oraria ha corrisposto un aumento delle retribuzioni. Peraltro, tale peculiarità emerge in maniera ancora più evidente se si tiene conto che anche in Italia, come negli altri paesi, si è assistito alla graduale terziarizzazione produttiva e a percentuale crescente di occupati nei servizi.

La motivazione del differente andamento del mercato del lavoro italiano è probabilmente riconducibile alla diversa caratterizzazione

di tale processo: in Italia a crescere è stata prevalentemente l’occupazione nei servizi a basso valore aggiunto (ristorazione, commercio al dettaglio, servizi domestici e sanitari, etc.) mentre nel resto d’Europa ad aumentare sono stati spesso i servizi a più alto valore aggiunto (attività professionali, scientifiche e tecniche in primis). Questo spiega l’incremento del profilo retributivo degli occupati negli altri Paesi e, contestualmente, la migliore performance registrata dal punto di vista della crescita della produttività per ora lavorata, che in Italia è pressoché ferma oltre che tra le più basse d’Europa. La produttività oraria del lavoro in Germania è più alta del 24% rispetto a quella italiana, in Francia del 27%, nel Regno Unito del 10%.

In questo senso, la riduzione del monte ore di lavoro registrata nel nostro Paese negli ultimi anni, che ci accomuna al resto d’Europa, suona più come un campanello di allarme che un risultato positivo, poiché frutto, almeno in parte, di un peggioramento delle opportunità lavorative. In Italia, il 66% degli impiegati part-time sarebbe disponibile a passare al tempo pieno, il 50% in più di coloro che vorrebbero fare la stessa cosa in Germania. Siamo di fronte a lavoratori che accettano il tempo ridotto per mancanza di alternative, non per scelta, vedendosi costretti spesso a fare più lavori contemporaneamente e complicando ulteriormente il loro quotidiano.

Le peculiarità del mercato del lavoro italiano hanno inevitabilmente influenzato il dibattito pubblico polarizzando l’attenzione verso due temi: salario minimo e la conciliazione tra lavoro e vita privata, il così detto work life balance.

Il primo è uno strumento di politica sociale già adottato da un significativo numero di paesi dell’Unione, rispetto al quale l’elemento più critico è evidentemente quello di fissare un valore retributivo che sia compatibile, da un lato, con gli equilibri economici delle imprese e dei settori produttivi e, dall’altro, con la necessità di assicurare un potere d’acquisto minimo per una vita dignitosa. Si sottolinea come nella media degli altri paesi europei che già lo hanno introdotto, il salario minimo risulta pari al 38,4% della retribuzione media nazionale, con punte del 47% in Francia e Portogallo. Se si volesse proiettare nel contesto italiano tale valore e si tratterebbe comunque di un mero esercizio statistico, si otterrebbe una retribuzione oraria di 4,4 euro, pari ad un mensile netto full time di 874 euro su 13 mensilità. Nel costo dell’introduzione si dovrebbe poi tener conto del peso di contributi e oneri sociali, con l’Italia tra i Paesi dove il cuneo fiscale è più ampio.

Va inoltre osservato come già alcune esperienze di contrattazione nazionale collettiva stanno sperimentando importi retributivi vicini al salario minimo di altre nazioni. È questo il caso di 5 comparti, che vanno dalle scuole non pubbliche o religiose (15.926 euro) sino alle imprese sociali e del welfare (19.515 euro), che hanno contrattato importi vicini al salario minimo presente in Irlanda, Belgio, Francia e Germania, tra i

più ricchi in eurozona.

Mentre il salario minimo insiste sulla componente retributiva, il work life balance riguarda l’equilibro e la conciliazione tra il tempo dedicato al lavoro e quello dedicato alla vita privata, un aspetto che per i lavoratori italiani e le loro famiglie

è sempre più critico. Il 32% dei lavoratori è insoddisfatto del proprio equilibro tra vita e lavoro, a fronte di percentuali che nella maggior parte dei paesi europei si attestano intorno al 20% (Indagine Commissione Europea, 2018).

Il 38% si sente in colpa per non riuscire a dedicare sufficiente tempo e attenzione a familiari e amici e il 50% vorrebbe lavorare in maniera più flessibile e intelligente (indagine Viking Italia 2019).

Una vita personale che si concili meglio con quella lavorativa richiede che l’orario di lavoro non sia rigido, che la presenza in ufficio non sia sempre necessaria, che permessi di qualche ora siano accordati senza troppi problemi. Tutto questo sembrerebbe al momento essere molto lontano dalla realtà quotidiana dei lavoratori italiani che raccontano spesso di una dimensione aziendale troppo spesso ancorata al passato.

La IWC Workplace Survey del 2019 fotografa molto bene la situazione, riportando che il 72% dei lavoratori ascoltati ritiene che il lavoro flessibile sia e debba essere il nuovo standard, ma che sono solamente il 59% le aziende che adottano una policy di lavoro flessibile. Di questa policy dovrebbe certamente far parte il telelavoro, o smart working, che in Italia è ancora per nulla o poco diffuso, come confermato dall’80% dei partecipanti alla ricerca di Eurobarometro.